| الخرطوم | |

|---|---|

الخرطوم ليلاً | |

| |

الخرطوم وسط العاصمة المثلثة | |

| اللقب | ملتقى النيلين |

| تاريخ التأسيس | |

| تقسيم إداري | |

| البلد | |

| عاصمة لـ | ولاية الخرطوم |

| محلية | محلية الخرطوم محلية جبل الأولياء |

| المسؤولون | |

| معتمد | عبد الله نصر الدين محمد أحمد |

| خصائص جغرافية | |

| إحداثيات | 15.96667°N 32.86667°E |

| المساحة | 28165كم2 (650 ميل مربّع) كم² |

| الارتفاع | 382 متر (1,253,28 قدم) |

| السكان | |

| التعداد السكاني |

|

| الكثافة السكانية | 162 نسمة/كم2 (101.2 نسمة/ميل مربّع) |

| معلومات أخرى | |

| المدينة التوأم | |

| التوقيت | EAT (توقيت شرق أفريقيا +2 غرينيتش) |

| التوقيت الصيفي | +2 غرينيتش |

| الرمز البريدي | 11111 (11111 حتى 12211) |

| الرمز الهاتفي | 183(249) |

| الموقع الرسمي | www.krt-loc.gov.sd |

| الرمز الجغرافي | 379252 |

| تعديل مصدري - تعديل | |

الْخَرْطُوْم هيَ عاصمة السُّودان وحاضرة ولاية الخرطُوم، تقع عند نقطة التقاء النّيل الأبيض بالنّيل الأزرق (المقرن)، ليُشكلا معاً نهر النيل. وهي مركز الحكم في السُّودان حيث يوجد فيها مقر رئيس الجمهورية والحكومة، ورئاسة الوزارات المركزية المختلفة وقيادة القوات المسلحة السودانية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية من سفارات وقنصليات، ومقر بعض المنظمات الإقليمية العربية والإفريقية[3][4] ومعظم المؤسسات السياسية للدولة. وهي قلب أفريقيا بالنسبة لخطوط الطيران، وذلك لمرور خطوط الطيران التي تقطع شمال القارة تجاه جنوبها وتلك التي تمر عبر غرب القارة وشرقها.[5][6] يوجد بالمدينة العديد من الجامعات والكليات الحكومية والخاصة[7] والمؤسسات التعليمية المختلفة ورئاسات الشركات والبنوك الوطنية وفروع الشركات الأجنبية.

يرجع تاريخ تأسيس الخرطوم كعاصمة، إلى العقود الأولى من القرن التاسع عشر أثناء فترة الحكم العثماني المصري في السودان حيثُ اتخذت عاصمة للبلاد، إلا أن تاريخها كموقع استيطان بشري أبعد من ذلك بكثير فقد سكنها الإنسان منذ العصر الحجري، كما كان موقعها موطن حضارة قديمة عُرفت بمملكة علوة وشهد القَرن الماضي أول مرحلة من مراحل ازدهارها عندما شُيّدت العمارة في العهد البريطاني المصري على النسق المعماري الإنجليزي والذي لا يزال ماثلاً للعيان في الأبنية القديمة بجامعة الخرطوم ومبنى وزارة المالية ومصلحة البريد والبرق وبعض المرافق الحكومية المطلة على النيل وتحول بعضها إلى متاحف مفتوحة للجمهور، وفي بعض الجسور القديمة المقامة على نهر النيل والتي تربطها بما يحيط بها من مناطق حضرية. يبلغ عدد سكان مدينة الخرطوم 2,682,431 نسمة، وهي بذلك سادس مدينة من حيث عدد السكان في إفريقيا (ولا يشمل الرقم باقي سكان العاصمة المثلثة البالغ عددهم 5,172,000 تقريباً) ويمثل سكانها مختلف الإثنيات والمجموعات السكانية من داخل السودان وخارجه بالإضافة إلى أعداد كبيرة من اللاجئين وغيرهم من الوافدين السياسيين، والمناخ في الخرطوم معتدل في فصل الشتاء مع ارتفاع في درجات الحرارة في الصيف وهطول أمطار غزيرة في موسم الخريف، وتتميز المدينة بموقعها الإستراتيجي في وسط السودان حيث التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض[8]، الذي جعل منها منطقة جذب سياحي تزخر بالمعالم الطبيعية والأثرية، ومحور نقل واتصالات محليّة وإقليمية.

الخرطوم الكبرى[عدل]

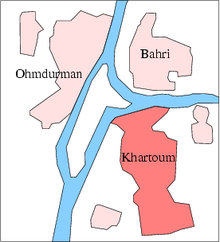

يتعين التمييز بين الخرطوم العاصمة القومية أو العاصمة المثلثة كما يطلق عليها أحياناً، والخرطوم الولاية، وبينهما وبين الخرطوم المدينة، أو الخرطوم عموم كما تسمى. ويقصد بالعاصمة المثلثة التجمع الميتروبوليتي المتكوّن من المدن الثلاث التي تنتشر فيها المصالح والدواوين الحكومية وترتبط مع بعضها البعض جغرافياً وإدارياً واجتماعياً، وهي الخرطوم عموم الواقعة على الضفة الجنوبية والغربية للنيل الأزرق والضفة الشرقية للنيل الأبيض، والمدينة الثانية هي أم درمان وتقع على الضفة الغربية للنيل الأبيض ونهر النيل أي المجرى الذي يتكون من النيلين الأزرق والأبيض بعد التقائهما عند نقطة المقرن. والمدينة الثالثة هي الخرطوم بحري (أي الخرطوم شمال، كما تسمى باللغة الإنجليزية. لفظ بحري باللهجة المصرية يرادف لفظ شمال بالفصحى) وتقع على الضفة الشمالية للنيل الأزرق والضفة الشرقية لنهر النيل. وأما الخرطوم الولاية، أي ولاية الخرطوم فهذه تشمل المدن الثلاث وضواحيها وبعض المناطق المحيطة بها وهي إحدى ولايات السودان.[9]

أصل التسمية[عدل]

اختلفت الروايات حول سبب تسمية المدينة بهذا الاسم وحول أصل التسمية[10] ومعنى اللفظ. فهناك من يقول بأن التسمية ترجع إلى شكل قطعة الأرض التي تقع عليها المدينة والتي يشقها نهري النيل ويلتقيان فيها مع بعضهما في شكل انحنائي يرسمان بينهما قطعة أرض أشبه بخرطوم الفيل وهو الرأي الراجح،[11] إلا أن الرحالة البريطاني كابتن جيمس جرانت الذي رافق الكابتن جون اسبيك في رحلته الاستكشافية لمنابع النيل ذكر بأن الاسم مشتق من زهرة القرطم التي كانت تزرع بكثافة في المنطقة لتصديرها إلى مصر لاستخراج الزيت منها للإنارة وقد استخدمها الرومان عند غزوهم لمصر ووصولهم إلى شمال السودان حيث عثروا على زهرة القرطم في موقع الخرطوم الحالي واستخدموا الزيت المستخرج من حبوبها في علاج جروح جنودهم.[12][13] وهناك أيضاً تفسيرات أخرى للاسم لا سند لها مثل «خور التوم» نسبة إلى شخص يدعى التوم. والخرطوم في اللغة هو الأنف من الإنسان، حيث قال تعالى: (إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءاياتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ)،(قرأن كريم، سورة القلم، آية 15، 16) أي سوف نجعل له الوسم بالسواد على أنفه، وقيل على وجهه فيكون له وسمة. وقال قتادة سنسمه على الخرطوم بمعنى أن نضع سيما على أنفه. والمعنى من الآيات هو الوليد بن المغيرة.[14]

والخرطوم هو أيضاً اسم لأنف السبع أو الفيل وهو ما يتماشى لغوياُ مع معنى تسمية الخرطوم.

التاريخ[عدل]

أُسست الخرطوم كمدينة على يد الجيش العثماني في عهد محمد علي باشا عندما أرسل جيشه لضم السودان إلى مُلكه بقيادة ابنه الثالث إسماعيل كامل باشا عام 1821م، واتخذها الأتراك في البداية معسكراً لجيوشهم ثم تحولت إلى عاصمة لهم في عهد عثمان جركس باشا البرنجي عام 1824م وذلك بعد تعيينه حكمدارا (حاكماً) على السودان خلفا للحكمدار محمد بك خسرو الدفتردار.[15]

التاريخ القديم[عدل]

يعود تاريخ الخرطوم كمستوطنة بشرية إلى عصور سحيقة حيث أكدت المستحثات على أن الإنسان قد استوطن في موقع الخرطوم الحالي منذ سنة 400 قبل الميلاد، وتم العثور على أدوات تعود إلى العصر الحجري في منطقة خور أبو عنجة في مدينة أم درمان الحالية القريبة من الخرطوم، إضافة إلى بقايا أثرية لمستوطنات يرجع تاريخها إلى عهد مملكتي نبتة ومروي في الفترة من 750 قبل الميلاد إلى 350 بعد الميلاد.[16][17] وتقول مصادر أخرى ترجع في تاريخها إلى القرن السادس عشر الميلادي بأن المكان الذي تقوم عليه الآن الخرطوم كان عبارة عن أحراش وغابات، وكان يبعد عن مدينة سوبا عاصمة مملكة علوة، إحدى الممالك المسيحية القديمة في السودان، حوالي 24 كيلومتر (15 ميل). وفي القرن السادس عشر قام سكان جزيرة توتي التي تقع في مجري نهر النيل المقابل للمكان - وكانوا ينتمون إلى قبيلة (المحس) النوبية - بزراعة المكان، قبل أن يقيم فيه أحد فقهائهم ويدعى الشيخ أرباب العقائد مدرسة لتعليم القرآن ويتحول تدريجياً إلى منطقة سكنية.[18][19]

الممالك المسيحية[عدل]

ورد ذكر سوبا باعتبارها عاصمة لمملكة علوة وهي الآن المنطقة الجنوبية للخرطوم في كتب عدد من الرحالة العرب والمسلمين، فقد ذكرها اليعقوبي بقوله «والمملكة الثانية من النوبة الذين يقال لهم علوة[20][21] وفي سنة 360 هجرية (970، ميلادية) زار منطقة الخرطوم أحمد بن حوقل، ودون في كتابه صورة الأرض أنه تجول في منطقة سوبا وذكر بأن بها جماعة من المسلمين، كما وصف منطقة النيل الأبيض وقال: «من وراء النيل نهر عظيم يسمى بحر أبيض سكانه جنس من النوبة» وصف ابن حوقل سوبا بأنها «أوسع من الحبشة وعمارتها أكثر مما بالحبشة، ويخترق نيل مصر فيما بين مدنهم ونواحيهم. وقراهم عامرة خصبة كثيرة التمر والزرع والخضر. ومن أعمر بلادهم نواحي علوة وهي ناحية لها قرى متصلة وعمارات مشتبكة حتى إن السائر ليجتاز في الرحلة الواحدة بقرى عدة غير متقطعة الحدود، ذوات مياه متصلة بسواق من النيل»،[22] كذلك كتب عنها ابن سليم الأسواني في القرن العاشر الميلادي وقال إن «المسافة ما بين دنقلة إلى أول بلد علوة، أكثر مما بينها وأسوان. وفي ذلك من القرى والضياع والجزائر والمواشي والنخل والشجر والمقل الزرع والكرم، أضعاف ما في الجانب الذي يلي أرض الإسلام.. ومتملك علوة أكثر مالاً من متملك المقرة وأعظم جيشاً، وعنده من الخيل ما ليس عند المقرى، وبلده أخصب وأوسع»، أما أبو صالح الأرمني فقد ذكر عن سوبا بأن «بها جيش ومملكة عظيمة جداً وأعمال متسعة، وبها أربعمائة كنيسة. وهذه المدينة في شرقي الجزيرة الكبيرة بين البحرين الأبيض والأخضر، وجميع من بها نصارى يعاقبة، حولها ديارات متباعدة من البحر، ومنها ما هو على البحر، وبها كنيسة عظيمة جداً متسعة محكمة الوضع والبناء»[23] هذه الكتابات تدل على أن منطقة الخرطوم كانت منطقة حضارة مزدهرة إبان العصر المسيحي في السودان، وقبل تخريبها من قبل جحافل الفونج حتى أصبح «خراب سوبا» مضرب أمثال شعبية في السودان. ولا يعرف الكثير عن الخرطوم في عصر الفونج الذين أسسوا مُلكهم في السودان بتحالف مع قبائل العبدلاب واقاموا عاصمتهم في سنار، سوى استمرار مدارسها وخلاويها القرآنية في تدريس علوم الدين وأبرزها مدرسة اسلانج القرآنية بجزيرة إسلانج الواقعة في شمال مدينة الخرطوم وقد تأسس بها أول مسجد هو مسجد حمد النجيض الجموعي في عهد عجيب المانجلك واشتهرت بتعليم القرآن وتوافد اتباع الطريقة القادرية إحدى الطرق الصوفية الرئيسية في السودان.[24]

العهد العثماني (1821- 1885)[عدل]

يبدأ التاريخ الحديث لمدينة الخرطوم مع مجيء الجيش العثماني لإيالة مصر إلى السودان بقيادة إسماعيل كامل باشا ابن محمد علي باشا خديوي مصر، والذي حط رحاله عليها وهو في طريقه إلى سنار عاصمة السلطنة الزرقاء التي كانت تحكم تلك المناطق في عام 1821م، وأقام فيها معسكراً لجنوده على بعد ميل واحد (1,6 كيلومتر) من ضفة النهر وفي منطقة السكة الحديدية الحالية، ولكنه اختار أولاً مدينة ود مدني الواقعة بين سنار والخرطوم عاصمة جديدة للبلاد. ولم يطب المقام للأتراك في مدينة ود مدني بسبب مناخها الجاف، ولذلك عندما جاء الأميرالاي عثمان جركس باشا البرنجي، الذي عُيّن حاكماً على السودان (1823 - 1825) م ومر على ملتقى النيلين (الأزرق والأبيض) وهو في طريقه إلى العاصمة ود مدني أُعجِب بالمكان وبقي في معسكر الخرطوم ثم أمر ببناء الثكنات والقلاع فيه. فقرر إبراهيم باشا، ابن محمد علي باشا خديوي مصر، الانتقال إلى الخرطوم القديمة واتخاذها عاصمة للسودان.[25][26]

بدأ الأتراك في بناء المدينة على طراز معماري جديد فشيدت المباني من الطوب الآجر وأُقيمت مباني الإدارات. وشهدت المدينة توسعاً في عهد خورشيد باشا حكمدار السودان في سنة 1826 م، وفي عام 1850 أمر الخديوي عباس بإنشاء مدرسة الخرطوم بينما قام الحكمدار عبد اللطيف 1849 - 1851 م بتأسيس حي «الحكمدارية» ليكون مجمعاً لمباني الإدارة العثمانية ومساكن للقادة. وفي عهد الحكمدار إسماعيل أيوب 1873 - 1877 م وُضِعت لبنات الصناعة في الخرطوم عندما تم تشييد معمل لصناعة الورق وآخر للبارود. وفي فترة الجنرال غوردون باشا حاكم عام السودان الإنجليزي المصري تم بناء «بوابة المسلمية» وكانت تقع في مكان كوبري (جسر) المسلمية الحالي، جنوب مستشفى الخرطوم، فوق خط السكة الحديدية، و«بوابة الكلاكلة» وكان موقعها مكان كوبري الحرية الحالي، الذي تم تشييده إبّان عهد الرئيس إبراهيم عبود في مطلع ستينات القرن الماضي.[25]

وورد في كتاب تاريخ الخرطوم للمؤرخ السوداني محمد إبراهيم أبو سليم بأن أهم احياء الخرطوم في العهد العثماني شملت حي الحكمدارية، حيث مركز الحكم، وحي المسجد، والأحياء الشعبية في أطراف المدينة التي كان يسكنها عامة الناس، ومنها حي سلامة الباشا، وحي هبوب ضرباني، وحي الكارة، وحي الترس، الذي أخذ اسمه من الحواجز الترابية التي أقيمت جنوبه لحماية المدينة من فيضان نهر النيل الأبيض، وحي بري المحس (وهو الحي الوحيد الذي لا يزال محافظاً على اسمه ولكنه تم تغيير مكانه إلى موقع آخر ليفسح المجال لبناء ثكنات الجيش البريطاني في فترة لاحقة (1900) والتي تحولت بعد الاستقلال (1956) إلى مباني داخليات لطلاب جامعة الخرطوم.[25][27]

عهد الدولة المهدية (1885- 1898)[عدل]

عاشت الخرطوم فترة تاريخية عصيبة منذ بداية الثورة المهدية باعتبارها مقر حكم الغزاة. وكان من المتوقع أن تزحف إليها قوات المهدي المناوئة للحكم العثماني في السودان ووكيله خديوي مصر، في أي وقت بعد أن حققت انتصارات باهرة على القوات العثمانية في مختلف مدن السودان، آخرها كان الانتصار الكبير على الجنرال الإنجليزي وليام هكس باشا في سنة 1883 م في واقعة شيكان القريبة من مدينة الأبيض على بعد 588 كيلومتر (365 ميل)، حيث طلب المهدي من أحد انصاره في منطقة الخرطوم وهو الشيخ محمد الطيب البصير بمحاصرة المدينة، وأرسل إليه قوات مساندة بقيادة الأمير محمد عثمان أبو قرجة، وبوصول مدد آخر من القوات يقوده الأمير عبد الرحمن النجومي، تمكن الأنصار من إحكام حصارهم للخرطوم، وضاقت الحلقة حولها بوصول المهدي نفسه والذي عسكر بجيشه في منطقة أبو سعد بأم درمان سنة 1884 م، قبل أن يدخلها منتصراً في 26 يناير / كانون الثاني 1885 م. وتقول المصادر البريطانية، بأن الخرطوم تعرضت لدمار كبير من قبل قوات الدراويش الفاتحة والتي تمكنت من دك حصون الأتراك ووقع غوردون باشا صريعاً في قصره المطل على النيل الأزرق،[28] إلا أن مصادر المهدية تؤكد بإن خليفة المهدي عبد الله التعايشي أمر بعدم تخريب الخرطوم وعدم نقل مواد البناء منها إلى أم درمان، وأن المهدي قد غضب شديداً عندما علم بمقتل غوردون على يد قواته لأنه كان يريد القبض عليه حيّاً وأسره.[29]

أقام كبار أنصار المهدي من أمراء وقادة في قصور الدولة وبيوت الأعيان في حي المسجد بينما أقام المهدي في قصر يسمى «قصر الجاركوك» وكان قريباً من المسجد، وسكن الخليفة عبد الله التعايشي في سراي الحكمدار، أما أهالي الخرطوم فقد تم جمعهم في الطرف الجنوبي من المدينة، ولم تستمر إقامة قادة المهدية طويلاً في الخرطوم حيث انتقلوا إلى أم درمان التي اتخذوها مقراً جديدا للحكم في السودان في مايو / أيار من عام 1885 م.[30]

الحكم الثنائي (1898- 1956)[عدل]

فقدت الخرطوم مركزها كعاصمة للبلاد في عهد المهدية بعد أن اختار المهدي مدينة أم درمان الواقعة على الضفة الأخرى من نهر النيل عاصمة للدولة، فأقيمت بها منشآت ودوواين الحكم من بيت مال وثكنات للجيش وسور لحمايتها وغير ذلك. وفي تلك الفترة عانت الخرطوم من الإهمال الحكومي، وانتقلت التجارة والصناعة التقليدية إلى العاصمة الجديدة، إلا أن هزيمة الدروايش في معركة كرري في ديسمبر / كانون الأول عام 1898م، وخروج الخليفة عبد الله التعايشي من أم درمان أعاد الروح مجدداً إلى الخرطوم حيث قامت القوات البريطانية المصرية بقيادة اللورد كيتشنر بإعادة بناء المدينة باعتبارها العاصمة الرسمية للحكم الثنائي عام 1899 م، وقُدِمت عدة تصاميم هندسية لبناء الخرطوم الجديدة «الأنجلو-مصرية».[31]

وشهدت الخرطوم فترة استقرار سياسي واجتماعي حتى وقعت حادثة اغتيال السير سير لي إستاك حاكم عام السودان في القاهرة حيث قررت إنجلترا طرد الجيش المصري من السودان في ظرف أربعة وعشرين ساعة وإجلاء الموظفين المدنيين المصريين وذلك كرد فعل انتقامي على حادثة الاغتيال لتنفرد إنجلترا بحكم السودان مما أثار رد فعل عنيف وسط السودانيين الذين خرجوا في مظاهرات بقيادة جمعية اللواء الأبيض التي كان يرأسها الضابط السوداني علي عبد اللطيف والذي ألقي عليه القبض وأدُخل السجن، وأدى ذلك بدوره إلى تأجيج حالة الاستياء وسط سكان الخرطوم. وفي 27 نوفمبر / تشرين الثاني 1924 م تمردت وحدة عسكرية تابعة لقوة دفاع السودان الخاضعة للحكومة الاستعمارية. وكان يقود الوحدة الضابط السوداني عبد الفضيل الماظ. تحركت الوحدة من الخرطوم في اتجاه مدينة الخرطوم بحري الواقعة على الضفة الشمالية لنهر النيل الأزرق واعترضتها قوة إنجليزية في موقع قريب من جسر النيل الأزرق الذي يربط بين المدينتين واندلعت معركة سقط فيها العشرات من الجانبين وأحدثت موجة من الهلع وسط السكان الذين فرت أعداد منهم إلى الأحراش المحيطة بالمدينة وتمكنت القوة الإنجليزية من القضاء على تمرد الجنود والضباط السودانيين وذلك بمحاصرة الضابط عبد الفضيل الماظ في مستشفى الخرطوم وقصفه بالمدافع الثقيلة. وعرفت تلك الأحداث في السودان بثورة 1924.[بحاجة لمصدر]

وفي أثناء الحرب العالمية الثانية إبّان حملة شرق إفريقيا، دخلت الخرطوم في أتون الصراع بين مجموعة دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية ومجموعة ما يسمى بدول المحور ممثلة بإيطاليا التي كانت تحتل الحبشة وإريتريا والصومال الإيطالي. وفي 23 أغسطس / آب 1940 م، أغارت طائرة حربية إيطالية على الخرطوم تلتها غارة جوية أخرى في اليوم التالي على أم درمان أدت إلى مصرع 3 أشخاص وفي 10 سبتمبر / أيلول من العام ذاته ألقت طائرة حربية إيطالية بقنابلها على مشارف الخرطوم.[32]

بانتصار الحلفاء طلب السودانيون من إنجلترا الوفاء بوعدها لهم بمنح السودان حق تقرير المصير وبدأت حكومتا الحكم الثنائي في مناقشة هذه المطالب مع الأحزاب السودانية وبعد استيلاء الضباط الأحرار على السلطة في مصر واختيار اللواء محمد نجيب رئيساً مجلس قيادة الثورة المصرية، جاء محمد نجيب إلى الخرطوم - وهو من مواليدها - لافتتاح البرلمان السوداني الجديد الذي سيتولى مهمة الاقتراع على استقلال السودان أو وحدته مع مصر. وشهدت الخرطوم إبّان زيارته أحداثاً دامية في مطار الخرطوم الدولي عندما اصطدمت أعداد كبيرة من المؤيدين للإستقلال التام للسودان[33] وسقط عدد من القتلى والجرحى وعُرفت تلك الحوادث بحوادث مارس 1954.[34] وفي يوم الأحد أول يناير / كانون الثاني شهدت الخرطوم احتفالات حاشدة حيث تم رفع علم الاستقلال على سارية سرايا الحاكم العام التي تغيّر اسمها إلى القصر الجمهوري.

التاريخ المعاصر[عدل]

في الفترة التي تلت استقلال السودان في عام 1956م شهدت الخرطوم عدة أحداث وفعاليات سياسية وطنية وإقليمية ودولية، فإلى جانب قيامها بدور العاصمة السياسية للسودان ومقراً للحكم فقد استضافت عدداً من المنظمات الإقليمية التي تم إبرام اتفاقيات إنشائها في السودان وأصبحت مدينة الخرطوم مقراً لها. ففي فبراير / شباط 1957، تم تأسيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الخرطوم التي كانت أول مقر له قبل انتقال المقر إلى القاهرة وفي الخرطوم تم تنظيم أول بطولة لكأس الأمم الإفريقية.[35] وفي فبراير / شباط 1969، تم إنشاء اتحاد إذاعات الدول العربية في الخرطوم وانعقدت في التاريخ نفسه أول جلسة لجمعيته العامة في الخرطوم.[36] وفي 11 مارس / آذار 1970 تم إنشاء المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتكون المدينة مقراً لها. وفي الشهر ذاته من عام 1975 بدأ المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا أعماله انطلاقاً منها[37][38] وفي أبريل / نيسان تم في الخرطوم الإعلان عن إنشاء منظمة الأحزاب السياسية الإفريقية.[39] وفي نوفمبر / تشرين الأول 1976 م، تأسست في الخرطوم الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي.[40]

كما شهدت الخرطوم انعقاد عدة مؤتمرات قمة عربية وإفريقية مهمة حيث انعقد فيها في عام 1967 م، مؤتمر القمة العربي الرابع المعروف باسم قمة اللاءات الثلاثة[41]، وفي عام 2006 م، مؤتمر القمة العربية الثامنة عشرة[42] كما انعقد فيها مؤتمران للقمة الإفريقية أحدهما في عام 1978 والآخر في عام 2006[43][44] إلى جانب انعقاد مؤتمرات أخرى على مستوى وزاري مثل مؤتمر وزراء دفاع وقادة دول شرق أفريقيا في عام 2012 م.

في عام 1973، كانت المدينة مسرحاً لأزمة رهائن عندما قامت مجموعة تابعة لمنظمة أيلول الأسود الفلسطينية باقتحام حفل استقبال كان يقيمه عميد السلك الدبلوماسي بالخرطوم سفير المملكة العربية السعودية لوداع مستشار بالسفارة الأمريكية واحتجاز عدد من المدعوين وتقدمت بمطالب لم تتم الاستجابة لها، ومن بينها إطلاق سراح أحد رفاقها من السجون الأردنية فقامت باغتيال السفير الأمريكي الجديد آنذاك ومستشار السفارة المحتفى به، والقائم بالأعمال البلجيكي، وأفرجت عن الرهائن الآخرين بمن فيهم السفير السعودي والسفير الأردني ثم استسلمت للسلطات السودانية التي قامت باعتقال أفرادها وسلمتهم لاحقاُ لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وفي سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي استقبلت الخرطوم موجات متعاقبة من اللاجئين والنازحين والمهجرين، الوافدين من مناطق النزاعات المسلحة والجفاف في البلدان المجاورة مثل تشاد وإريتريا وإثيوبيا وأوغندا أفلح بعضهم في الاندماج في مجتمعها، في حين أقام البعض الآخر في أحياء بضواحي المدينة. وفي منتصف الثمانينيات استقرت حول الخرطوم أعداد كبيرة من السودانيين النازحين من مناطق الصراع في جنوب السودان ودار فور

وفي يوم 14 أغسطس / آب 1994 م، تم في الخرطوم اعتقال الفنزويلي كارلوس الملقب بابن آوى والمطلوب من قبل السلطات الأمنية في عدد من الدول الغربية وتم نقله من الخرطوم إلى باريس.[45]

أقام أسامة بن لادن في حي الرياض بالخرطوم في الفترة من عام 1991 وحتى 1996 م[46]، قبل أن يتم أبعاده منها. وفي أعقاب تفجيرات السفارة الأمريكية في كل من كمبالا ودار السلام في عام 1998 م، اتهمت الولايات المتحدة تنظيم القاعدة الذي كان يتزعمه بمسؤولية التفجيرات وقامت في 20 أغسطس / آب من العام نفسه بشن هجمات بصواريخ كروز على مصنع الشفاء للأدوية بمدينة الخرطوم بحري القريبة من الخرطوم مما أدى إلى توتر دبلوماسي بينها وبين السودان، وأصبحت أنقاض المصنع منطقة جذب سياحي.[47]

أحدثت الوفاة المفاجئة لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب الرئيس السوداني آنذاك جون قرنق في حادثة طيران في جنوب السودان في يوليو / تموز 2005 م، أعمال شغب عنيفة في الخرطوم لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الوضع.[48]

في 23 أكتوبر / تشرين الأول 2012 م تعرض مصنع اليرموك للذخيرة بمنطقة الشجرة بالخرطوم إلى تفجيرات أعلنت الحكومة السودانية بأنها كانت نتيجة غارة جوية إسرائيلية.

تعليقات

إرسال تعليق